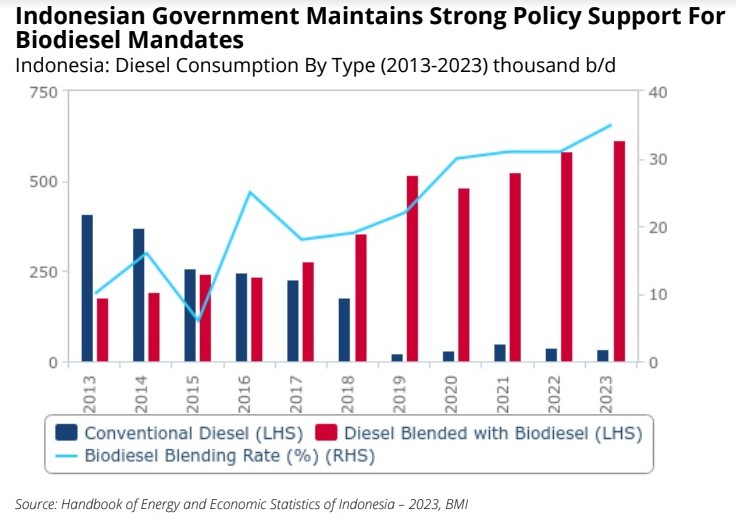

Kedua, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program B30—maupun B40 nantinya — menghasilkan keekonomian yang juga tidak efisien.

“Karena makin besar kapasitas terpasangnya, makin besar pula surplus produsen yang akan diterima melalui program subsidi biodiesel. [Melalui skema ini], produsen biodiesel dijamin untuk tidak rugi,” terangnya.

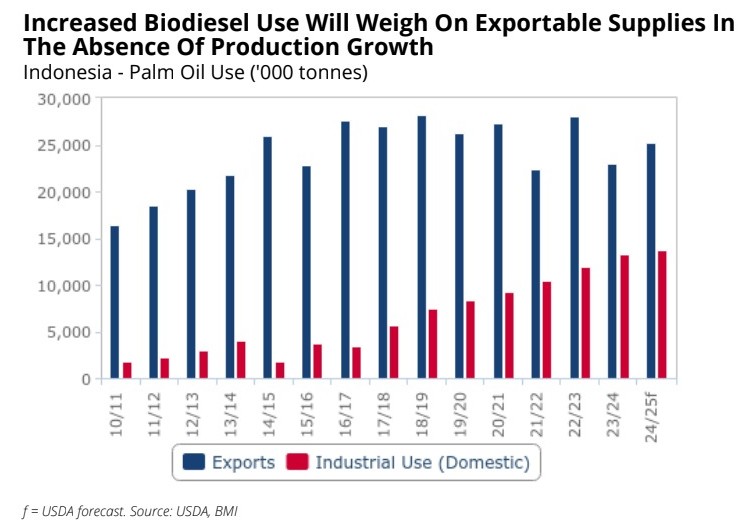

Ketiga, distorsi perdagangan. Dalam hal ini, penghematan impor solar akibat program mandatori biodiesel B40 per 1 Januari 2025 dinilai belum memperhitungkan potensi pengurangan ekspor CPO ditambah peningkatan impor barang modal untuk pembangunan pabrik biodiesel dan impor mesin kendaraan beserta peralatannya sebagai akibat penggunaan bahan bakar biodiesel.

Dalam jangka panjang, padahal, biodiesel tidak akan dapat mendongkrak ekspor untuk menggantikan peran CPO, karena pasar tujuan ekspor terbesar seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) akan mengurangi permintaan biodiesel.

Distorsi Subsisi

Keempat, distorsi dalam subsidi energi. Dhenny menyebut kebijakan biodiesel akan berdampak pada penghematan subsidi energi karena mengurangi alokasi dana APBN untuk subsidi minyak solar.

Akan tetapi, hal yang sering terlewatkan oleh pemerintah dalam melakukan perhitungan subsidi ini adalah bahwa biodiesel juga memperoleh insentif, yang bentuknya mirip dengan subsidi.

“Jika HIP [harga indeks pasar] biodiesel jauh lebih tinggi dari HIP solar, maka jumlah insentif yang harus dikeluarkan oleh BPDPKS akan besar. Hal ini akan menjadi masalah apabila penerimaan BPDPKS lebih kecil dari insentif yang harus dibayarkan,” paparnya.

Kelima, distorsi sosial dan lingkungan. Dalam kaitan ini, Dhenny melihat pengalokasian sumber daya melalui subsidi biodiesel dapat mengurangi alokasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sawit.

Hal ini dapat terlihat pada belanja pengembangan sawit berkelanjutan yang tersisihkan. Isu utama pada jangka panjang adalah dampak lingkungan akibat penurunan produktivitas lahan sawit.

“Jika ini terjadi, agresivitas program biodiesel akan berisiko mengingat kapasitas lahan yang terbatas,” ujarnya.

Keenam, distorsi pada produk pangan. Dhenny berpendapat peningkatan konsumsi CPO untuk energi melalui program biodiesel mulai meningkat dan melebihi konsumsi untuk pangan (minyak goreng).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor CPO secara nilai per November 2024 mencapai US$2,09 miliar alias anjlok 11,76% secara bulanan, meskipun naik hanya 2,24% secara tahunan.

Secara volume, Gapki mendata ekspor CPO dan produk turunannya sepanjang Januari—September 2024 mencapai 2,16 juta ton atau merosot dari realisasi sebanyak 2,38 juta ton pada rentang yang sama tahun lalu.

Adapun, produksi CPO Indonesia sepanjang Januari—September 2024 mencapai 35,53 juta ton, turun dari 37,25 juta ton pada periode yang sama tahun lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto medio pekan lalu mengumumkan pemerintah bakal menaikkan pungutan ekspor CPO ke level 10% pada 2025 dari saat ini 7,5% dari harga referensi Kementerian Perdagangan.

Hal ini dilakukan seiring dengan rencana pemerintah untuk mengimplementasikan program biodiesel B40 per 1 Januari 2025. Terlebih, selama ini insentif biodiesel dibiayai dari setoran pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDPKS.

"Pendanaan dari dana yang ada BPDPKS. Pertama, kita menaikan ke 10% dan volumenya untuk public service obligation [PSO]," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Kamis (19/12/2024).

Menurut Airlangga, tarif pungutan ekspor itu bakal mulai berlaku saat peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur perubahan tersebut diterbitkan, untuk diimplementasikan pada 2025.

Saat ini, tarif pungutan ekspor CPO sebesar 7,5% dari harga referensi CPO Kementerian Perdagangan termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Sementara itu, tarif pungutan ekspor untuk produk olahan sawit lainnya berkisar antara 3% hingga 6% dari Harga Referensi CPO Kementerian Perdagangan.

-- Dengan asistensi Dinda Decembria

(wdh)