Dalam perspektif sosiologis, terjadinya kemiskinan bukanlah semata akibat seseorang itu kurang berusaha, pemalas atau sekadar tidak beruntung, sehingga jatuh miskin bahkan mewariskan kemiskinan. Kemiskinan acapkali berakar pada sebab struktural yang berada di luar kendali orang per orang.

Faktor penyebab itu bisa berwujud dalam regulasi yang tidak berpihak, diskriminasi yang membatasi akses terhadap pendidikan, kesehatan, hingga kegagalan penciptaan lapangan kerja layak. Ditambah sumber daya ekonomi dan politik yang terkonsentrasi di segelintir orang, kian dilanggengkan oleh berbagai kebijakan.

Dalam konteks itu, kemerosotan kelas menengah di Indonesia dan makin banyaknya orang yang turun kelas jadi masyarakat rentan miskin, bisa dilihat sebagai fenomena pemiskinan struktural.

"Penurunan kelas menengah adalah refleksi dari fondasi ekonomi Indonesia yaitu kegagalan tranformasi struktural perekonomian, deindustrialisasi terlalu dini dan ketidaktersambungan sektor pertanian dan sektor industri dan jasa," kata Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung yang juga ekonom senior INDEF dalam sebuah forum diskusi, beberapa waktu lalu.

Ambruknya kelas menengah itu bak efek domino karena pada saat yang sama memicu 'degradasi' belasan juta orang Indonesia menjadi kelompok rentan miskin.

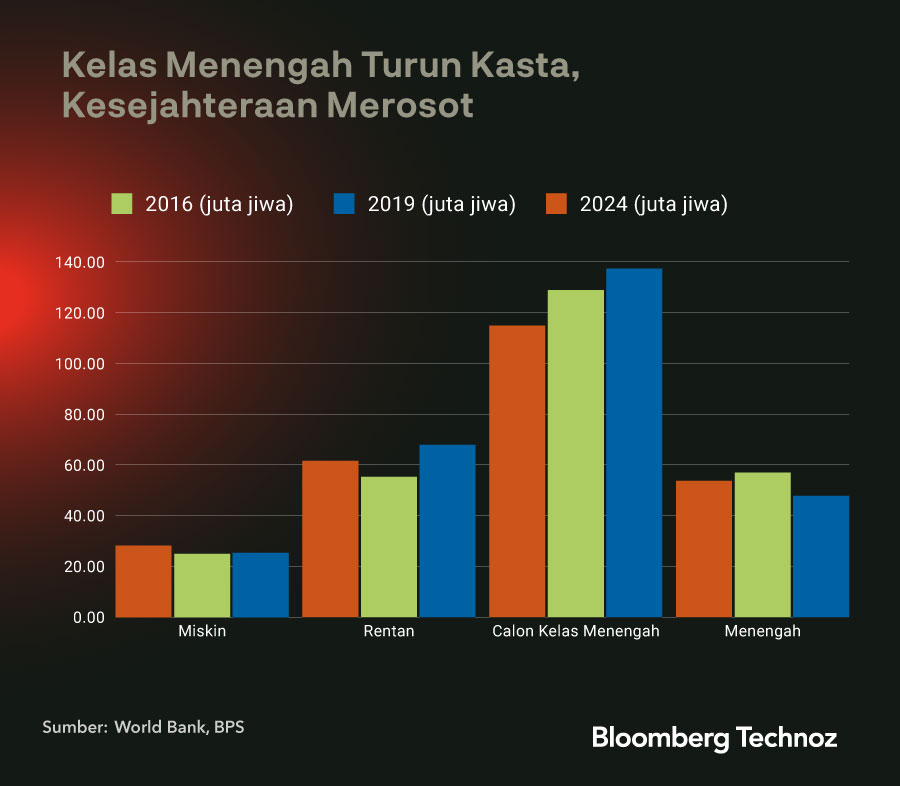

Kajian terakhir yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, terdapat 9,48 juta orang kelas menengah yang turun kelas ke kategori aspiring middle class (calon kelas menengah), dalam lima tahun terakhir. Sementara 12,72 juta orang calon kelas menengah, terlempar 'lebih miskin' ke strata lebih bawah yakni di kategori rentan miskin.

Kini, struktur penduduk di Indonesia semakin banyak didominasi oleh kelas pendapatan calon kelas menengah, yakni mereka dengan pengeluaran antara Rp874.398 hingga Rp2,04 juta per kapita per bulan. Jumlah kelompok ini pada 2024 mencapai 137,5 juta orang, atau setara 49,22% dari populasi Indonesia.

Menyusul di belakangnya, populasi kedua terbesar penduduk kini didominasi juga oleh kelompok rentan miskin dengan nilai pengeluaran antara Rp582.932-Rp874.398 per kapita per bulan. Proporsi kelompok ini mencapai 24,23% pada 2024, naik signifikan dibanding 2019 lalu yang sebesar 20,56%.

Sedangkan kelas menengah, yaitu mereka yang memiliki pengeluaran Rp2,04 juta hingga Rp9,90 juta per kapita per bulan, proporsinya turun tinggal 17,13% atau sekitar 47,85 juta orang. Proporsinya turun tajam dalam lima tahun, di mana pada 2019 mencapai 21,45%.

Data itu menunjukkan, mayoritas kesejahteraan masyarakat di Indonesia telah merosot makin parah lima tahun terakhir. Pandemi Covid-19 yang membikin perekonomian 'mati suri' memang membawa pengaruh yang tidak bisa diabaikan. Namun, sejatinya, gejala kemerosotan kesejahteraan, terutama di golongan tengah, sudah berlangsung jauh sebelum pandemi pecah.

Kajian yang pernah dilansir oleh LPEM Universitas Indonesia mencatat, tren kemerosotan kelas menengah sudah berlangsung sejak 2018, banyak 'turun kasta' menjadi calon kelas menengah atau bahkan kelas rentan miskin.

Mengacu distribusi pendapatan, penduduk Indonesia 20% termiskin mencatat kenaikan pengeluaran per kapita (sebagai proksi pendapatan), sekitar 4,63% per tahun selama 2014-2018. Sementara pada saat yang sama, di kelas pendapatan persentil 20%-80% atau kelompok tengah, mencatat kenaikan pengeluaran per kapita hingga 7,01% per tahun. Sedang 20% teratas, naik 5,84%.

"Namun, setelahnya, meski seluruh kelompok masyarakat mengalami penurunan tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita, tapi penurunan terparah terjadi di kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah," kata Kelompok Kajian Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM UI di antaranya Jahen F. Rezki, Teuku Riefky, dan kolega.

Antara 2018-2023, persentil 20% terbawah masih naik pengeluarannya sebesar 3,01% per tahun. Sedang persentil 20% teratas naik sebesar 1,25%. Sementara kelompok menengah hanya mencatat pertumbuhan pengeluaran 1,29%.

"Meski penurunan itu sebagian dipengaruhi oleh pandemi, pelemahan daya beli masyarakat menengah sudah terjadi sejak 2018 dan menandakan adanya faktor struktural yang mendorong penurunan kesejahteraan mereka," terang para akademisi.

Struktur Keropos

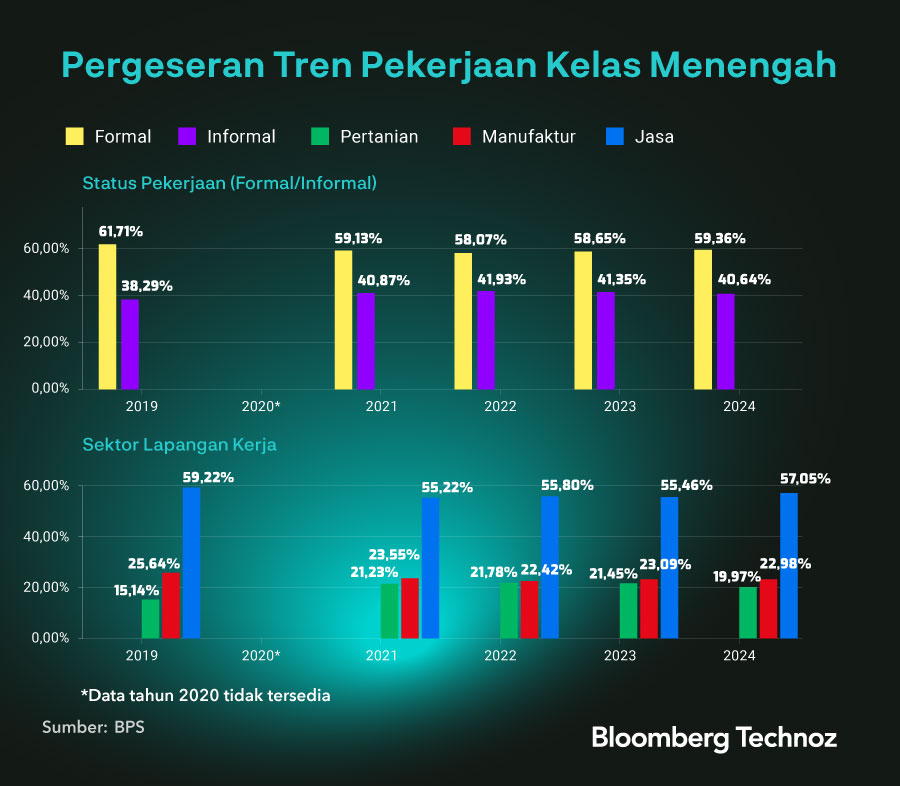

Kelas menengah dan calon kelas menengah menyumbang lebih dari 75% angkatan kerja di Indonesia. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka bekerja di sektor dengan produktivitas rendah seperti pertanian dan sektor jasa bernilai tambah rendah seperti perdagangan ritel. Dalam satu dekade terakhir, proporsinya tidak banyak berubah di mana 72,3% calon kelas menengah bekerja di sektor itu, dibanding 72,6% pada 2014 lalu.

Pada saat yang sama, porsi calon kelas menengah yang bekerja di sektor manufaktur terus turun yaitu dari 13,3% pada 2014 menjadi 12,7% tahun lalu.

Sementara pada kelas menengah, sebanyak 72,4% berkiprah di sektor bernilai tambah rendah, sedikit turun dibanding 2014 sebesar 73,4%. "Meski turun, sebagian besar kelas menengah yang keluar dari sektor jasa bernilai tambah rendah, malah masuk ke sektor pertanian yang produktivitasnya juga rendah. Sementara di sektor manufaktur cenderung stagnan," jelas peneliti UI.

Menurut para akademisi, tren itu mengkhawatirkan dan menyiratkan minimnya penciptaan lapangan kerja bagi kelompok tersebut atau terdapat hambatan struktural yang menghalangi kelas menengah dan calon kelas menengah masuk ke sektor lebih produktif.

Hal itu sepertinya juga sulit dilepaskan dari kemerosotan industri manufaktur satu dekade terakhir. "Performa sektor manufaktur yang terus menurun kita lihat sebagai pangkal masalah mengapa daya beli masyarakat ikut menurun. Kemampuan industri manufaktur menyerap tenaga kerja turun, produktivitas turun sehingga tingkat upah ikut turun. Hal itu membuat kelas menengah yang bekerja di sektor tersebut jadi tidak produktif bahkan sebagian sudah berpindah ke sektor informal," kata Riefky.

Kajian yang dilakukan oleh BPS berdasarkan data Susenas 2021, menyebut, 68% kepala rumah tangga pada kelompok menengah bawah merupakan pekerja informal yang secara umum memberikan tingkat kesejahteraan tak setinggi sektor formal.

Kiprah lebih banyak di sektor informal yang relatif tidak menuntut keterampilan tinggi, kemungkinan karena capaian pendidikan yang rendah. Riset yang sama mendapati, hanya 30,14% dari kelompok ini yang berhasil lulus SMA.

"Kelompok menengah bawah masih kesulitan menikmati akses pendidikan dan teknologi, kesehatan, dan perlindungan sosial maupun jaminan pekerjaan. Selain itu, karena dianggap ada di atas garis kemiskinan, kelompok ini juga bukanlah prioritas diberikan bantuan sosial," demikian riset BPS yang ditulis oleh Dhiar N. Larasati dan Ranu Yulianto.

Data lebih baru mencatat, tren pekerja kelas menengah yang berkiprah di sektor formal makin turun yaitu dari sebanyak 62% pada 2019, menjadi tinggal 59,4% pada 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah forum publik Desember lalu mengakui bahwa kebijakan pemerintah selama ini kurang berpihak pada kelas menengah.

"Persoalan middle class ini adalah sesuatu yang memang kita perlu untuk terus mengkalibrasi policy-policy karena di dalam [kebijakan] fiskal fokusnya selama ini memang untuk [kelompok] bottom 20% [kebijakan] kita sudah relatif well established melalui PKH [Program Keluarga Harapan], sembako, BLT," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah forum diskusi publik, akhir tahun lalu.

Pada Agustus lalu, Menkeu beranggapan negara sudah cukup berpihak pada kelas menengah. Sri Mulyani memandang, kendati bansos lebih dinikmati oleh lapisan masyarakat termiskin, akan tetapi APBN secara luas memberikan subsidi yang cukup merata termasuk untuk kelas menengah. Misalnya, subsidi untuk barang yang diatur harganya oleh pemerintah: BBM, elpiji juga listrik bersubsidi. "Subsidi dan kompensasi itu memproyeksi daya beli masyarakat di seluruh desil, artinya semua masyarakat baik miskin, menengah, kaya, itu menikmati subsidi," kata Bendahara Negara.

Kebijakan Tak Berpihak

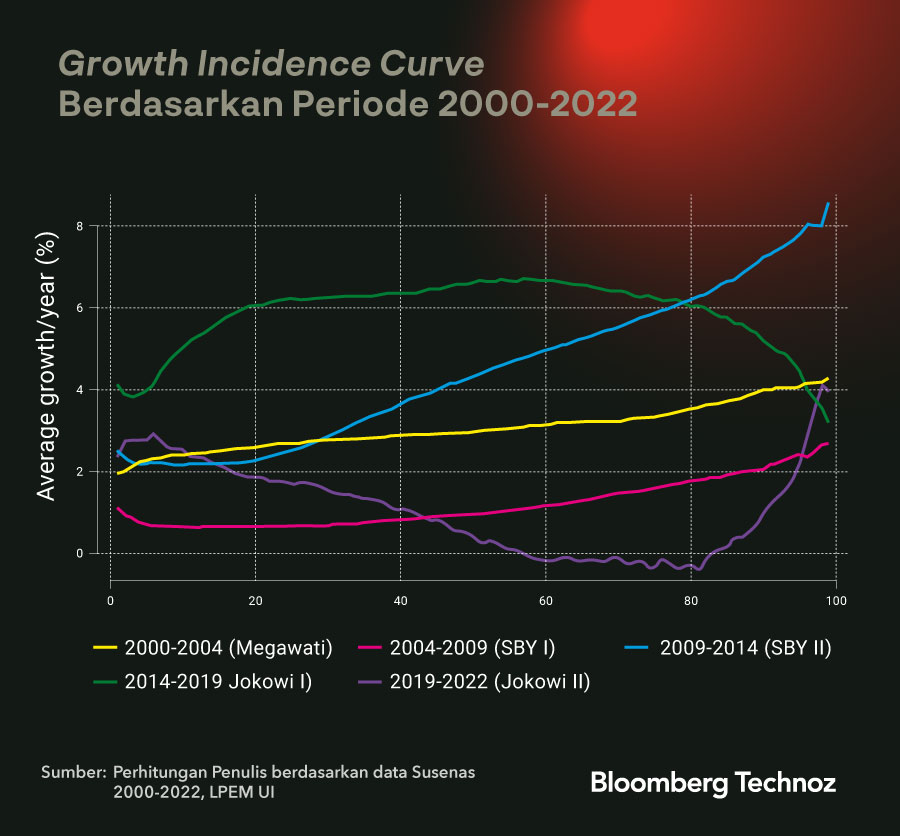

Dalam studi yang dilansir oleh peneliti UI Teguh Dartanto dan Canyon Keanu Can, terindikasi bahwa Growth Incidence Curve (GIC) yang menggambarkan pertumbuhan kesejahteraan tiap-tiap kelompok pendapatan di Indonesia selama periode 2000-2022, memperlihatkan, pembangunan ekonomi RI selama ini hanya berat pada kelompok kaya.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama, kelas menengah masih menikmati pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kelompok termiskin dan terkaya sehingga angka Gini Ratio bisa diturunkan menjadi 0,380 pada 2019.

Namun, pada periode kedua Jokowi, pertumbuhan ekonomi tidak lagi inklusif di mana manfaat kebijakan atau program pemerintah terfokus hanya pada 20% kelompok terbawah dan 10% kelompok teratas. Pada saat yang sama, kelompok kelas menengah yang proporsinya mencapai 40%-80% dilupakan, demikian ditulis oleh peneliti UI. Bahkan, kelompok 60%-80% ini mengalami pertumbuhan ekonomi negatif.

Dampaknya, tingkat ketimpangan makin melebar dengan Gini Ratio pada September 2022 naik jadi 0,381 dan semakin tinggi pada Maret 2023 menjadi 0,388 kendati data terakhir menunjukkan penurunan ke 0,379 pada Maret 2024. Namun, penting untuk dicatat bahwa pada 2002 lalu, Rasio Gini pernah lebih rendah di 0,341.

Dengan kata lain, kondisi ketimpangan yang sebagian adalah karena kebijakan yang tak berpihak pada kelompok menengah dan bawah, terbilang stagnan di negeri ini.

Makin Membebani

Di tengah hujan kritik yang sudah begitu nyaring dari kalangan akademisi juga ekonom, ditambah data faktual terjadinya kemerosotan kesejahteraan lebih dari 22 juta orang Indonesia lima tahun terakhir, pemerintah nyatanya masih berkukuh mengeluarkan kebijakan yang berpotensi membebani masyarakat, terutama kelas menengah dan calon kelas menengah, penyumbang 80% total konsumsi nasional.

Kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, pembatasan BBM bersubsidi, rencana iuran dana pensiun wajib para pekerja, lalu pewajiban asuransi kendaraan bermotor, hingga rencana penyesuaian subsidi tarif KRL berdasarkan nomor induk kependudukan, belum lagi rencana pewajiban tabungan perumahan rakyat (Tapera); kesemuanya berpotensi memberatkan ekonomi mayoritas rakyat yang sejatinya telah memperlihatkan penurunan pendapatan riil dalam 10 tahun ini.

Pemerintah Indonesia perlu belajar dari Chile dan Prancis. Mengantisipasi defisit anggaran yang tak terkendali, Perdana Menteri Prancis Michel Barnier memilih mengerek tarif pajak bagi orang-orang terkaya, korporasi-korporasi multinasional besar, alih-alih mengerek pajak kelas menengah.

'Chilean Paradox' juga bisa jadi pengingat bagi Indonesia, ketika gejolak sosial nyaris memicu revolusi dipicu oleh kenaikan tarif transportasi publik, isu khas kelas menengah.

Chatib Basri, Ekonom Senior dan Menteri Keuangan di tahun terakhir era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kolomnya beberapa waktu lalu menyoroti, Indonesia perlu berkaca pada kasus Chile.

Pertama, kebijakan perlindungan sosial tidak bisa hanya difokuskan pada kelompok miskin. Pengalaman saat pandemi menunjukkan kelas menengah bawah juga terpukul tapi mereka tidak mendapatkan bantuan sosial.

Kedua, pembangunan ekonomi ke depan harus semakin inklusif. "Dengan anggaran terbatas, mana yang lebih penting: infrastruktur atau perlindungan sosial? Indonesia butuh keduanya. Isunya bukan memilih di antar dua tapi bagaimana meningkatkan penerimaan pajak sehingga ekspansi sosial dan infrastruktur bisa dibiayai," jelasnya.

Ketiga, kelas menengah muncul membawa implikasi ekonomi politik di mana mereka hadir sebagai pengeluh profesional. "Kelas konsumen baru yang cerewet, kritis, dengan pendapatan yang lebih baik, akan menuntut kualitas pelayanan jasa publik, kualitas barang, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," kata Chatib.

Keempat, koefisien gini yang mengukur ketimpangan mungkin sudah lebih baik. Namun, kasus Chile menunjukkan Indonesia tidak bisa hanya fokus pada ketimpangan pendapatan tapi juga horizontal (social) inequality.

"Kita belajar dari pengalaman Chile: sikap pemerintah yang memihak pada oligarki, rasa keadilan yang terusik, dan politik transaksional di kalangan elite, akhirnya mendorong gejolak sosial," jelas Chatib.

(rui/aji)