Bloomberg Technoz, Jakarta – Pendiri sekaligus Ekonom Senior dari Institute for Development Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri menyampaikan pandangannya mengenai tantangan ekonomi Indonesia pada pemerintahan yang akan datang —di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto — utamanya dalam hal deindustrialisasi dan informalisasi.

Deindustrialisasi adalah proses penurunan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian suatu negara.

Sementara itu, informalisasi ekonomi—dalam tenaga kerja — adalah proses di mana pekerjaan dilakukan dalam kondisi yang khas dari ekonomi informal. Ekonomi informal adalah kegiatan ekonomi yang berada di luar regulasi formal, seperti undang-undang ketenagakerjaan, kebijakan upah, aturan kesehatan dan keselamatan, serta akuntansi untuk perpajakan.

Dalam penjelasannya, Didin membandingkan pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia yang menurun tajam saat ini dibandingkan dengan masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Menurutnya, pada saat itu, pertumbuhan industri bisa mencapai 12%—14% per tahun, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar antara 7%—8%.

Pascareformasi, pertumbuhan anual industri manufaktur justru hanya mencapai sekitar 4%, bahkan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rerata hanya sebesar 5%.

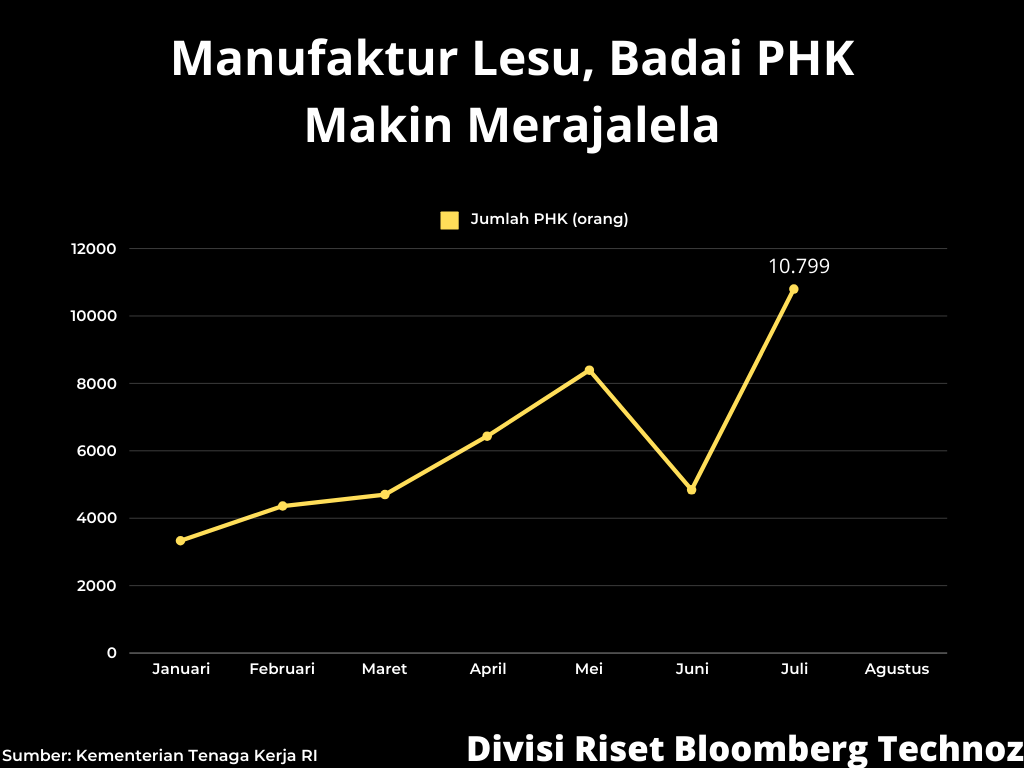

Dengan demikian, hal ini berimbas pada kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja, yang jauh menurun dibandingkan dengan era kepemimpinan Soeharto.

Jika pada masa Orde Baru setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan 700.000 lapangan pekerjaan, kini angka tersebut anjlok hingga di bawah 200.000.

"Dampaknya adalah juga sangat membikin pertarungan rate employment [atau] penciptaan kesempatan kerja, sehingga yang terjadi sekarang Indonesia mengalami informalisasi kembali ekonomi yang tetap antara 60%—70% dari angkatan kerja kita, [bekerja di sektor informal],” terangnya dalam Diskusi Publik Prospek Kebijakan Ekonomi Prabowo yang dilaksanakan secara daring, dikutip Senin (23/09/2024).

“Jadi mereka yang tidak bisa masuk pada dunia kerja, terutama dunia industri, lalu mereka memilih pada sektor informal," lanjut Didin.

Imbas Ambisi Infrastruktur

Di samping itu, Didin juga menyinggung lemahnya kebijakan industrialisasi pada era pascareformasi, yang menurutnya lebih bersifat politis alih-alih teknokratis. Dia menyoroti bahwa, pada era Soeharto, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan sejalan dengan strategi industrialisasi.

Namun pada era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur dan proyek ambisius seperti kereta cepat Jakarta—Bandung (WHOOSH) dan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) tidak terintegrasi dengan kebijakan industrialisasi yang lebih luas.

Tak pelak, sambung Didin, Indonesia pun menghadapi ancaman serius berupa deindustrialisasi dini, dengan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terus menurun, dari hampir 30% pada akhir pemerintahan Soeharto, menjadi di bawah 18% saat akhir era Jokowi.

"Tidak ada sebenarnya di dalam RPJMN misalnya pembangunan kereta cepat Jakarta—Bandung dan IKN. Itu tidak ada di dalam janji pemilu. Nah, tetapi kemudian ini menghabiskan ratusan triliun rupiah, bahkan kalau dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan kemudian tol yang ribuan kilometer; itu menjadi ribuan triliun yang teralokasikan tanpa terkait dengan kepada apa yang disebut ini industri revolusi, apalagi terkait dengan pemecahan masalah pengurangan kemiskinan atau pengurangan ketimpangan," jelasnya.

Bahkan, Didin menekankan bahwa upaya penghiliran—atau hilirisasi menurut terminologi pemerintah — juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi di Indonesia.

"Kembali ke contoh nikel, lagi-lagi daya saing Indonesia di hilirisasi nikel itu tidak terjadi peningkatan, justru yang terjadi adalah kerugian Indonesia akibat dari penguasaan hilirisasi nikel oleh asing sampai ke penelitian kerja kasar, apalagi tergantung expertise, penguasaan teknologi itu tidak terjadi transfer sama sekali."

Tantangan Selanjutnya

Becermin dari fenomena tersebut, Didin mengingatkan tantangan besar menanti Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia menggarisbawahi kebijakan industrialisasi harus menjadi prioritas untuk mengatasi deindustrialisasi dan memperbaiki perekonomian nasional.

Didin juga mengkritik kurangnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan bahkan 5.0, serta minimnya transfer teknologi dan inovasi dari asing.

Menurutnya, upaya digitalisasi ekonomi selama ini masih dikuasai oleh pihak asing, tanpa memberikan dampak signifikan bagi perkembangan ekonomi berbasis teknologi di Indonesia.

"Jadi ini saya ingatkan bahwa secara, terakhir yang seharusnya Prabowo lakukan adalah melakukan modernisasi politik, sehingga sisi politik kita menjadi produktif terhadap proses pembangunan ekonomi dan preindustrialisasi yang kita inginkan," tuturnya.

(prc/wdh)