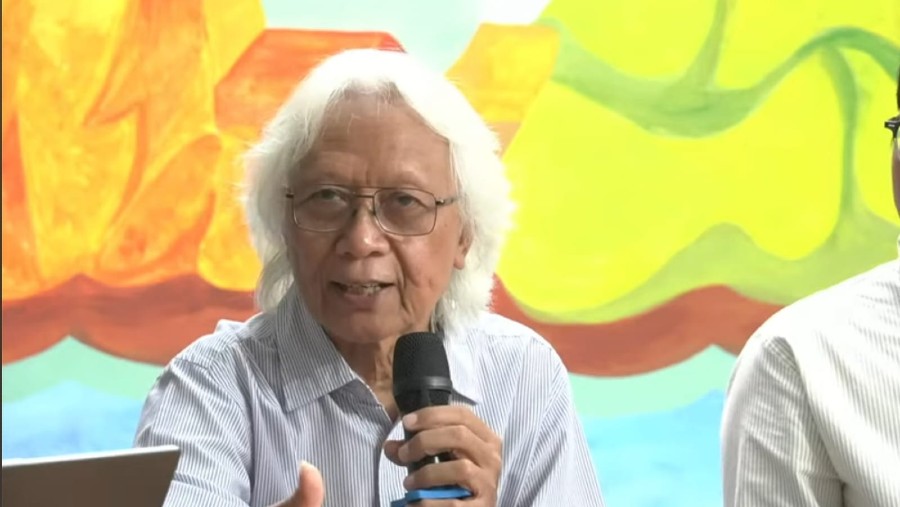

Meidy juga berharap BHP bakal membangun industri nikel dan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Namun, sebelum melakukan kerja sama tersebut, Meidy menggarisbawahi BHP memang harus mencari mitra untuk lini hulu, berupa tambang nikel untuk mengamankan pasokan cadangan yang mau diolah.

Tidak Bersaing

Di lain sisi, Meidy mengatakan alasan BHP menutup bisnisnya di Australia berpotensi terjadi karena tidak mampu bersaing secara biaya produksi, di tengah tren penurunan harga nikel.

Terlebih, BHP merupakan produsen yang memproduksi sulfida. Walhasil, biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia yang memproduksi laterite.

Dengan harga nikel yang berada pada kisaran US$15.000/ton hingga US$16.000/ton, kata Meidy, praktis membuat BHP menyerah untuk menghindari kerugian berkelanjutan.

Sekadar catatan, harga nikel di London Metal Exchange naik 0,16% menjadi US$15.794/ton pada penutupan perdagangan Jumat (26/7/2024).

“Apalagi, dengan banyaknya insentif fasilitas pemerintah Indonesia. Akhirnya mereka kalah bersaing dalam kompetisi production cost. Kenapa? Karena mungkin kalau harga nikel di atas US$25.000/ton mereka masih bisa survive,” ujarnya.

Sebagai informasi, BHP sebelumnya menyatakan bisnis Nickel West pada “perawatan dan pemeliharaan” mulai Oktober karena rendahnya harga logam yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik, katanya dalam sebuah pernyataan pada Kamis. Mereka juga akan menghentikan pengembangan tambang nikel West Musgrave.

BHP berencana mengeluarkan A$450 juta (US$304 juta) per tahun untuk mendukung potensi dimulainya kembali bisnis nikel jika kondisi pasar dan prospek nikel membaik.

Harga nikel anjlok dalam beberapa tahun terakhir karena produksi baru berbiaya rendah dari Indonesia membanjiri pasar global.

(dov/wdh)