Bloomberg Technoz, Jakarta - Menjelang pemilihan Umum 2024, puluhan kampus meneriakkan suara keprihatinan, mahasiswa kembali turun ke jalan, menyeru penyelamatan demokrasi di Indonesia.

Tak kurang 30-an kampus sampai detik ini telah menyatakan keprihatinan atas dekadensi demokrasi yang dinilai semakin telanjang. Begitu juga para elite dan petinggi partai politik yang turut serta dalam orkestrasi senada, ramai mengarahkan telunjuk ke Istana di tengah jadwal Pemilu yang semakin dekat.

Orkestrasi gelombang protes dan keprihatinan yang menyoroti pusat kekuasaan ini sudah lama tidak terlihat atau terdengar dalam satu dekade terakhir sepanjang era kekuasaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Aksi gerakan penentangan paling akhir adalah dari mahasiswa dan buruh ketika pecah isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK pada 2019 lalu, disambung kelahiran pelbagai beleid kontroversial seperti UU Cipta Kerja.

Dalam aksi yang dikenal dengan tagar #ReformasiDikorupsi itu, ribuan massa mahasiswa dan buruh turun ke jalan, gelombang demonstrasi terbesar di era Jokowi, yang menelan korban jiwa setidaknya lima orang tewas, menurut catatan Komisi Anti Kekerasan (Kontras).

Bedanya, ketika itu mahasiswa, anak STM dan buruh, turun sendiri. Tidak ada suara keprihatinan serupa para guru besar dari menara gading kampus-kampus. Tidak pula suara elit-elit politik cukup keras terdengar dari gedung Parlemen di Senayan.

Kini, gelombang protes menjalar lebih luas, persis ketika momentum Pemilu dan Pilpres sudah tinggal sejengkal lagi dilangsungkan.

Hampir setahun silam, berbagai sinyal lebih jelas terlihat dan sebenarnya menuntut keprihatinan yang sama. Pada Mei 2023, di tengah pertemuan dengan para pimpinan media, Jokowi melontarkan niatnya untuk 'cawe-cawe' atau turut campur dalam Pemilu dan Pilpres 2024.

“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif,” kata Jokowi, 10 bulan silam.

Ketika ucapan itu keluar, berbagai kecaman memang muncul tapi terbatas dan tidak terlalu nyaring.

Namun, keputusan MK yang dikritik luas karena dianggap sebagai penggelaran karpet merah praktik nepotisme Jokowi menjadi kulminasi yang sepertinya berhasil membangunkan kesadaran publik lebih luas. Putusan nomor 90 disebut menjadi titik terendah yang memperlihatkan ‘cawe-cawe’ itu sudah melampaui batas dan bisa merusak demokrasi yang masih muda di Indonesia.

Namun, bila menilik jauh ke belakang, apa yang terjadi hari ini bukanlah buah dari peristiwa satu malam belaka. Dalam konteks Indonesia, ada rentang panjang hampir satu dekade yang memungkinkan apa yang terjadi di Indonesia saat ini.

Peran mayoritas elite partai politik dan sebagian besar elemen masyarakat sipil termasuk civitas akademika, para pakar dan cerdik cendikia juga kalangan media, yang kini beramai-ramai mengecam Jokowi, memiliki sumbangan besar yang memungkinkan (enabling) situasi kemerosotan demokrasi hari ini menjadi seakan-akan tak terelakkan.

Di mata Gordon LaForge, Senior Policy Analyst di New America, seperti yang dilansir dalam kolomnya di New York Times, Senin (12/2/2024), apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah cerminan tren global yang mengecewakan yakni ketika negara-negara yang pernah memperjuangkan demokrasi liberal justru membiarkannya melemah seperti yang terjadi di India di bawah Narendra Modi dan Amerika Serikat di bawah Donald Trump.

Demokrasi tidak mati secara tiba-tiba begitu saja dalam kegelapan. Namun, secara bertahap dan tepat terjadi di depan mata kita, ketika para elit melemahkan norma dan institusi demokrasi demi kepentingan politik. Sementara warga negara yang berpuas diri dan pelupa, hanya menontonnya.

Gordon LaForge, Senior Policy Analyst New America

“Demokrasi tidak mati secara tiba-tiba begitu saja dalam kegelapan. Namun, secara bertahap dan tepat terjadi di depan mata kita, ketika para elit melemahkan norma dan institusi demokrasi demi kepentingan politik. Sementara warga negara yang berpuas diri dan pelupa, hanya menontonnya,” kata Gordon.

Dalam konteks 10 tahun terakhir, ada lini masa panjang di mana para elit-elit baik itu elit di partai politik, elemen masyarakat sipil, juga elit kampus telah dilemahkan, menurut penilaian Akademisi dan Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad.

Nyarwi menjelaskan bahwa pada 2014, koalisi pendukung Jokowi masih sedikit terdiri atas PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PKP Indonesia yang kesemuanya menguasai 37,14% kursi di parlemen, kemudian disusul oleh Golkar yang masuk koalisi pada 2018. Namun, memasuki era kedua kekuasaan, koalisi pendukung Jokowi makin gemuk, memuncak dengan masuknya Prabowo Subianto yang menjadi rival dalam dua Pilpres, bergabung ke dalam kabinet.

Ini menjadi titik penting yang mengantar penguatan kekuasaan di eksekutif. Kekuatan parlemen melemah bahkan mati suri, menyisakan hanya dua partai yakni Partai Demokrat dan PKS. Alhasil, mekanisme check and balances tidak berjalan dengan baik termasuk yang terlihat ketika beberapa Undang-Undang kontroversial seperti UU Cipta Kerja lolos begitu saja atas nama kepentingan pembangunan.

"Ketika beberapa ketua umum parpol masuk kabinet termasuk saat Prabowo ikut, ada nuansa di mana presiden seolah-olah menjadi ketua dari ketua-ketua parpol," papar Nyarwi.

Pada saat yang sama, Jokowi juga terus mengkapitalisasi populisme dengan memanfaatkan profilnya sebagai pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa, menerapkan kebijakan bantuan sosial yang masif dan program populis lain untuk membangun dan mempertahankan legitimasi di akar rumput.

"Ia pun mengurangi ketergantungan pada partai dengan memelihara relawan seperti Projo sehingga posisinya semakin kuat," imbuh Nyarwi.

Para relawan Jokowi memang banyak yang menempati kursi-kursi komisaris di BUMN dan bahkan Ketua Projo Budi Arie Setiadi diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Alhasil dengan berbagai strategi itu, kekuasaan Jokowi semakin kuat. Oposisi mati suri dan pada saat yang sama tidak ada Undang-Undang yang bisa memastikan akuntabilitas kekuasaan eksekutif.

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli menambahkan, 10 tahun terakhir suara-suara kritis pada kekuasaan bukan tidak ada sama sekali.

Akan tetapi, "Selama ini suara-suara itu selalu dilawan oleh kekuasaan. Setiap tindakan kritis dikaitkan dengan politik identitas dan polarisasi. Para pendukung militan juga selalu membela dengan menekankan bahwa niat Jokowi baik, ditambah adanya para pendengung [buzzer] di media sosial, akhirnya 'kesalahan-kesalahan' itu jadi dimaafkan," jelasnya.

Ini yang terjadi misalnya dalam episode pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Elemen masyarakat yang menolak atau bersuara kritis, dilabel dan didemonisasi sebagai kelompok Islam radikal. Resep itu sukses mematikan kritik, berbuah KPK yang kini lumpuh.

Elemen masyarakat sipil, terutama para aktivis dari sayap nasionalis, yang seharusnya vokal menentang pemberangusan kebebasan berserikat dan berpendapat pun akhirnya tidak banyak bersuara ketika pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Langkah kontroversial itu dibiarkan.

"Padahal pembubaran itu bertentangan dengan prinsip dan nilai demokrasi," kata Lili.

Bila kini suara-suara penolakan jauh lebih keras terdengar, menurut Lili, tak lain karena para pendukung Jokowi yang semula masih 'berbaik sangka' melihat berbagai akrobat itu, baru terbuka mata menyusul berbagai peristiwa mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berbau nepotisme hingga dugaan adanya upaya sistematis memenangkan penerus yang difavoritkan istana.

"Para pendukung ini merasa dikhianati dan kini bersuara keras. Kalau dibilang terlambat, ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," lanjut Lili.

Ia tidak sepakat bila vokalnya suara-suara belakangan mengecam Jokowi sekadar didesak oleh kepentingan elektoral semata, terutama kepentingan elektoral PDI Perjuangan, partai pendukung utama Jokowi selama dua periode kekuasaan dan kini berdiri berseberangan.

"Terlalu menyederhanakan bila ini hanya untuk elektoral. Ini terkait masa depan demokrasi di Indonesia. Ini juga tentang masa depan Jokowi, warisannya. Jangan dihancurkan seperti hujan menghapus kemarau setahun," kata Lili.

Masa depan demokrasi

Pemilu dan Pilpres digelar hari ini 14 Februari 2024, diikuti sekitar 204,8 juta pemegang hak suara. Survei-survei terakhir memperlihatkan kemungkinan besar Pilpres akan berlangsung dua putaran. Sejauh ini, mayoritas survei juga masih mengunggulkan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, yang dituding didukung oleh Jokowi melalui kebijakan populisnya.

Dengan peluang besar keterpilihan favorit petahana itu, Lili menilai ada risiko Pemilu dan Pilpres 2024 akan menjadi pemilu terakhir Indonesia.

"Pemilu 2024 adalah tentang perjalanan demokrasi kita. Apakah demokrasi di Indonesia tetap eksis, atau mati pelan-pelan?" kata Lili ketika berbicara dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Hotel Westin, Jakarta, 9 Februari lalu.

Lili menambahkan bisa saja sistem Pemilu kembali ke masa Orde Baru di mana rakyat tidak memilih langsung wakilnya di Senayan dan presiden-wakil presiden.

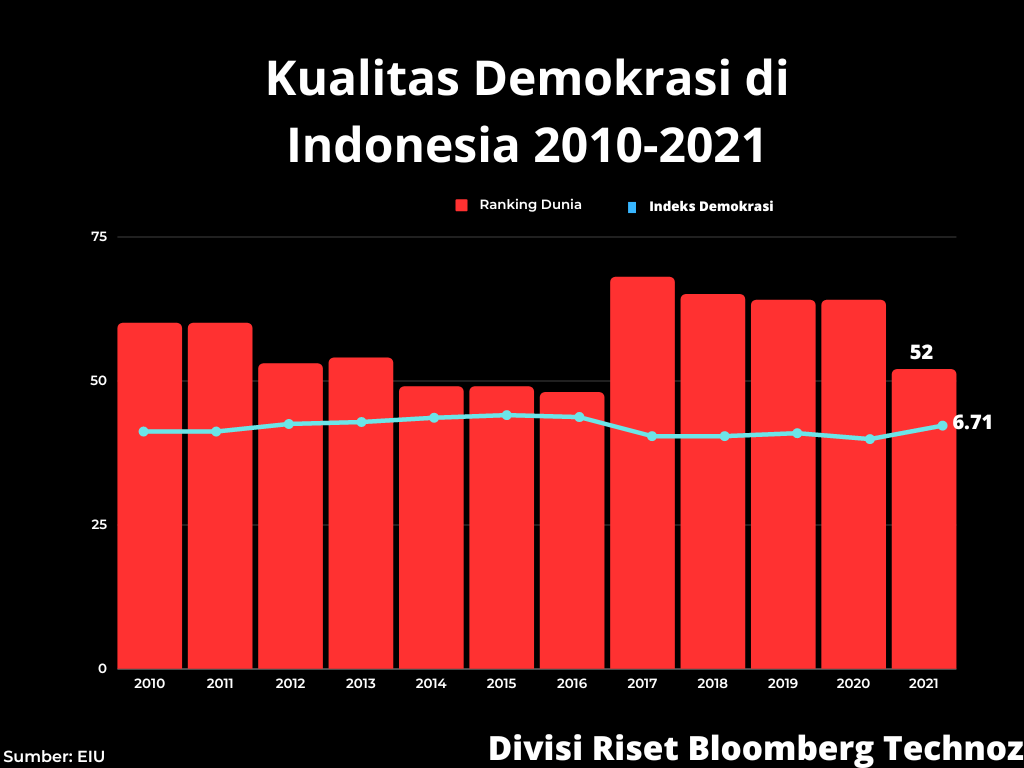

Indonesia berpotensi memasuki era Hybrid Regime atau rezim hibrida dari posisinya saat ini yang berada di kelompok Flawed Democracy alias demokrasi cacat, seperti hasil studi yang pernah dilansir oleh The Economist Intelligence Unit pada 2022.

"Sangat mungkin terjadi [berubah jadi Hybrid Regime]," kata Nyarwi.

Hybrid Regime merujuk pada kondisi di mana ada penggabungan atribut demokratis dan otokratis sekaligus di mana masih ada Pemilu dan parlemen akan tetapi hanya sebagai elemen dekoratif karena pada dasarnya rezim hibrida berwatak otoriter namun dengan skala kekerasan relatif lebih rendah.

Pemilu di rezim hibrida tidak mengarah pada pergantian kekuasaan, sekadar formalitas, oposisi di parlemen juga tidak bergigi, sementara oposisi dilemahkan dan media terkooptasi.

"Ketika mereka merasakan dampak itu dalam kehidupannya, mereka baru sadar dan berteriak bahwa para politisi sudah mencuri masa depan mereka."

Nyarwi Ahmad, Akademisi Universitas Gadjah Mada

Menurut Nyarwi, masa depan demokrasi Indonesia akan bergantung pada komitmen para elit, baik di parpol maupun elemen civil society, terhadap demokrasi.

"Sejauh mana komitmen para elit terhadap demokrasi. Kalau hanya melihat demokrasi sebagai peristiwa lima tahunan dan pasca Pemilu bagi-bagi kekuasaan, ya, sulit," katanya.

Tumbangnya Orde Baru adalah karena elit baik yang ada di kampus, partai politik, militer dan masyarakat sipil, kompak bergerak dan sepakat menilai Indonesia butuh perubahan. Kondisi lain yang memungkinkan reformasi 1998 terjadi adalah ketika itu pecah krisis ekonomi sehingga akar rumput, juga kelas menengah, merasakan dampaknya langsung dan menyetujui perlu ada perubahan.

"Saat itu kampus-kampus juga berjarak dengan kekuasaan," jelas Nyarwi.

Hal-hal tersebut tidak terjadi saat ini. Posisi militer pun, menurut Lili, meski sebagian ditengarai sudah mulai gerah terutama di kalangan perwira dan jenderal-jenderal yang masih idealis, belum punya cukup keberanian untuk bertindak.

"Kecuali ada gerakan masif dari mahasiswa dan akar rumput, militer akan kembali ke sifat alaminya yakni membela rakyat. Bila rakyat ingin perubahan, militer akan bersama rakyat," kata Lili.

Yang membedakan juga dengan situasi 1998 adalah posisi anak muda. Dominasi pemilih muda dalam Pemilu dan Pilpres esok hari, Milenial dan Gen Z, yang mencapai 113,62 juta suara, sejauh ini dinilai tidak atau belum menyadari sepenuhnya dampak besar di masa depan bila demokrasi Indonesia terancam.

Situasi ini terjadi pada kasus Brexit di Inggris. Saat referendum Brexit dilaksanakan, anak muda di negara tersebut juga tidak cukup kritis memilih sampai akhirnya baru sadar ketika implikasi pilihan itu berdampak besar pada kehidupan mereka selanjutnya.

"Ketika mereka merasakan dampak itu dalam kehidupannya, mereka baru sadar dan berteriak bahwa para politisi sudah mencuri masa depan mereka," kata Nyarwi.

Ketika itu terjadi, seperti yang terjadi dalam peristiwa Brexit, semua sudah terlambat.

(rui/yns)