Dalam kaitan itu, Koordinator AEER Pius Ginting mengatakan, dana tersebut masih terbilang cukup rendah.

"AS dan Jepang, padahal, merupakan negara industri pertama dengan jejak emisi historis yang tinggi. Peran Bank Dunia sebagai penyimpan dan penyalur dana juga patut dikritisi karena memiliki kedekatan khusus dengan AS,” ujarnya.

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh The Loss and Damage Collaboration untuk COP-28, dana loss and damage yang dibutuhkan untuk menanggulangi dampak buruk bencana hidrometeorologi di negara-negara berkembang mencapai US$400 miliar per tahun.

Lalu, studi lainnya oleh Independent High-Level Expert Group on Climate Finance menyebutkan bahwa hingga 2030, dibutuhkan dana antara US$150—US$300 miliar untuk menghadapi dampak langsung dan rekonstruksi yang dibutuhkan.

Pius mengatakan, memang, dana loss and damage tersebut penting untuk dilakukan, terutama jika dikhususkan bagi perubahan iklim di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

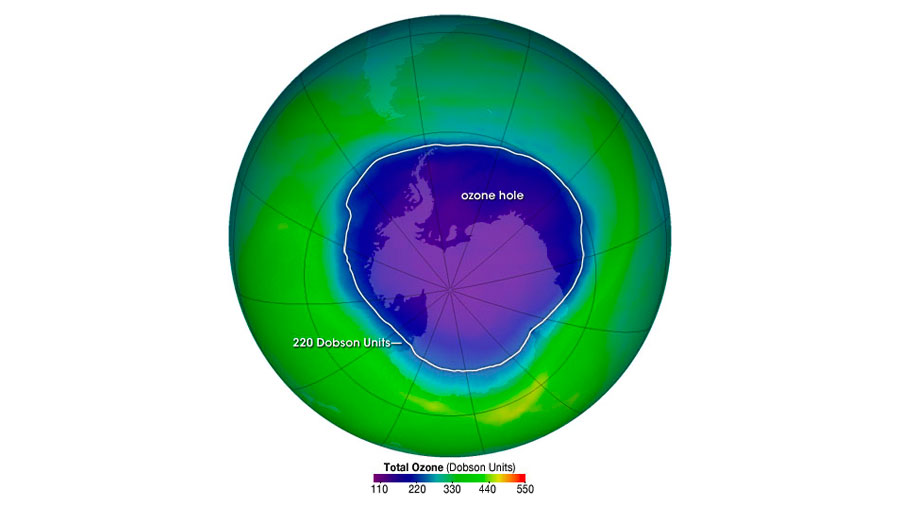

Sebab, menurutnya, di Indonesia, terdapat lebih banyak komunitas yang rentan terhadap bencana perubahan iklim. Loss and damage timbul sebagai spektrum dampak negatif perubahan iklim, mulai dari peristiwa cuaca ekstrem, seperti badai tropis dan banjir, hingga peristiwa slow-onset, seperti kenaikan muka air laut dan kenaikan suhu udara.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 98,1% kejadian bencana di Indonesia dapat diatribusikan kepada kejadian meteorologi dan iklim ekstrem.

“Negara-negara kepulauan kecil adalah salah satu wilayah yang sudah menghadapi kerugian dan kerusakan yang sangat besar dan diperkirakan tingkat kerugiannya akan sangat besar. Khususnya, bagi negara-negara kepulauan kecil, suhu 1,5°C merupakan ambang batas kritis dimana mereka mungkin tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim,” papar Pius.

Sayangnya, kata dia, saat ini justru terdapat banyak laporan yang menunjukkan bahwa dunia masih jauh dari komitmen iklim global yang telat ditetapkan.

Terlebih, jika tidak ada tindakan ambisius, Indonesia dan dunia akan mengalami kenaikan suhu sebesar 3 derajat pada akhir abad ini.

“Saat ini pilihannya adalah transisi energi yang berkeadilan atau justru akan mengorbankan banyak nyawa di masa depan. Transisi ini harus dipastikan adil dan melibatkan berbagai kelompok rentan yang berpotensi akan menghadapi dampak krisis iklim ini secara langsung,” tegasnya.

(ibn/wdh)