Bloomberg News

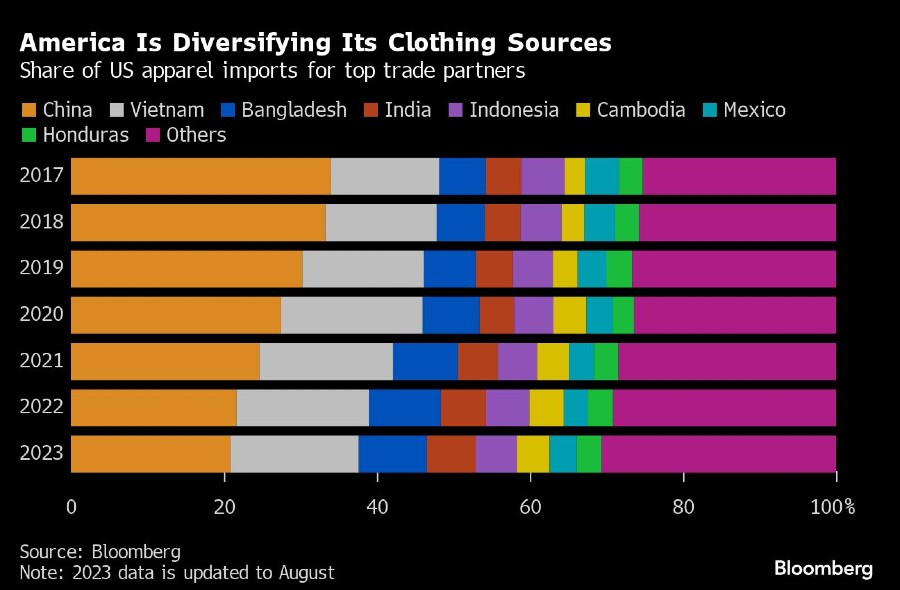

Bloomberg, Produsen besar pakaian olahraga, Adidas AG hingga Nike Inc. tengah mencoba memindahkan rantai pasokan mereka ke luar China. Mereka mencari lokasi baru yang memiliki biaya produksi yang lebih rendah karena jauh dari pengaruh ketegangan geopolitik.

Akan tetapi, upaya mereka menemukan pusat produksi alternatif tersebut ternyata penuh tantangan karena pengaruh ketidakpastian ekonomi global dan rendahnya permintaan konsumen yang. Beberapa dari mereka bahkan kembali ke mainland (daratan utama).

"Ekosistem matang tersebut, yang telah ada selama beberapa dekade di China, tidak hanya menjamin titik harga yang kompetitif, tetapi juga menghasilkan kualitas yang stabil dalam produksi massal yang sulit untuk disaingi," kata Kepala Keberlanjutan global dari merek alas kaki Bata Group, Laura Magill.

"Saya tidak dapat memikirkan tempat lain yang dapat menghasilkan kualitas, kuantitas, dan harga sebaik China.”

Produsen pakaian dan pemilik pabrik yang diwawancarai oleh Bloomberg News mengungkapkan sentimen yang sama dengan Magill.

Ling Feng, yang berusia 50-an tahun, adalah seorang pengusaha yang memiliki pabrik pakaian di sekitar kota di selatan China, Guangzhou. Pabrik-pabriknya memproduksi pakaian terutama untuk klien di Amerika Serikat dan Eropa.

Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 menutup perbatasan, ia memulai garis produksi baru untuk gaun-gaun wanita di Hanoi untuk "menguji pasar,” terbantu oleh para pekerja yang bahagia menerima gaji bulanan yang kurang dari separuh dari yang dibayarnya di Guangzhou.

Namun, dia terkejut dengan sedikitnya pesanan yang datang dari pelanggan luar negeri yang sangat hati-hati dan sudah memiliki tingkat inventaris yang tinggi. Tahun lalu, ia keluar dari Vietnam dan mengalihkan fokusnya kembali ke Guangzhou.

"Tidak ada gunanya berbicara tentang perluasan atau pergeseran ke luar negeri sekarang," kata Lin. "Dengan permintaan yang lemah, biaya tenaga kerja rendah, dan pembebasan bea masuk tidak memiliki arti."

Menurut Dewan Tekstil & Pakaian Nasional China, kemunduran ini berisiko menghilangkan sebagian dari US$1,8 miliar yang telah dikeluarkan. Membuat produsen di China untuk beralih ke negara tetangga mereka di Asia seperti Vietnam dan Thailand. Beberapa dari negara-negara tersebut selama bertahun-tahun mengalami pertumbuhan ekspor mereka ke negara-negara maju dengan mengorbankan negara dengan perekonomian terbesar di Asia.

Kee, manajer pabrik pakaian yang berbasis di Guangdong dan hanya ingin disebutkan dengan nama pertamanya saat membicarakan masalah yang mungkin sensitif secara politik, memiliki cerita serupa.

Selama lebih dari 20 tahun, dia menjalankan usahanya untuk memproduksi celana denim di Kamboja. Namun, selama satu dekade terakhir, ia mulai melihat semaki tipisnya margin keuntungan karena upah minimum yang naik.

Jumlah yang dibayarnya kepada pekerjanya di kota manufaktur China selatan, Zhongshan, sekarang hanya 30 persen lebih tinggi daripada di Kamboja, perbedaan yang jauh lebih besar 10 tahun yang lalu. Tingkat produksi di pabrik-pabrik Tiongkoknya saat ini sekitar 20 persen lebih baik, ditambah pekerjanya lebih terampil.

Mengembangkan produksi di Asia Tenggara bukanlah "keputusan yang rasional," kata Kee. "Saya khawatir perlambatan bisnis akan berlanjut selama satu atau dua tahun ke depan."

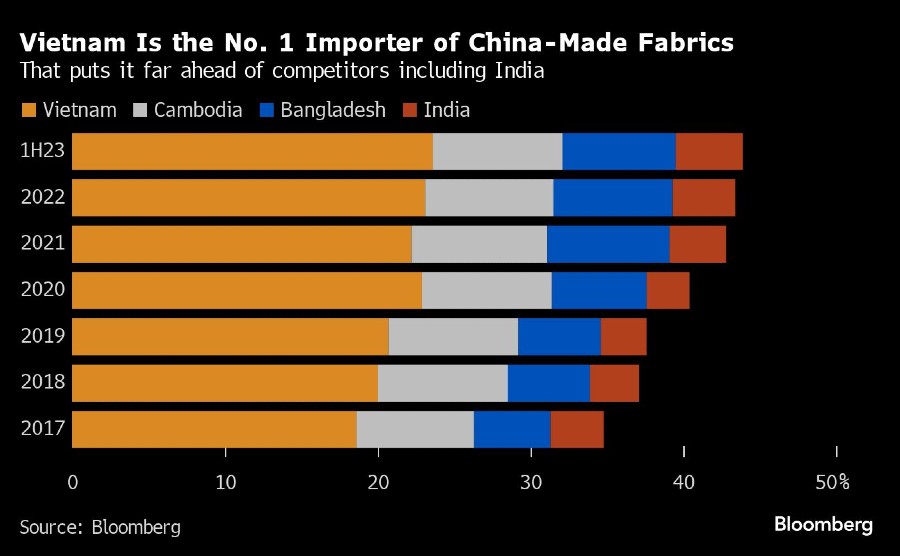

Memang, China sangat penting dalam rantai pasokan pakaian global, sehingga bahkan memindahkan produksi ke negara lain tidak benar-benar mengurangi ketergantungan yang begitu besar.

Industri pakaian Vietnam masih sangat mengandalkan bahan-bahan dari Tiongkok seperti kancing, benang, label, dan kemasan, dengan hanya sekitar 30% hingga 40% bahan yang diproduksi secara lokal, menurut Duong Thi Ngoc Dung, Wakil Ketua Asosiasi Tekstil dan Pakaian Vietnam.

"Ketika Anda mulai membicarakan perpindahan rantai pasokan kimia, rantai pasokan bahan baku, apakah Anda memiliki pengetahuan di negara-negara tersebut untuk peracik kimia? Apakah Anda memiliki pengetahuan di negara-negara tersebut tentang cara melakukan produksi massal?" tanya Magill dari Bata.

Hambatan bahasa dan budaya juga merupakan tantangan dalam mengelola pekerja di Asia Tenggara, beberapa di antaranya memiliki pengalaman yang kurang dibandingkan dengan karyawan di China.

Michael Laskau, seorang pengusaha berbasis di Vietnam yang menghubungkan produsen pakaian lokal dengan pembeli luar negeri, mengatakan bahwa meskipun ketegangan politik telah mendorong beberapa kliennya untuk beralih ke Asia Tenggara - ada "ketakutan untuk bepergian ke Tiongkok dan terjebak di sana" - itu belum berubah menjadi pesanan stabil dengan pabrik-pabrik lokal, sehingga beberapa produsen pakaian kesulitan bertahan.

Laskau mengatakan bahwa sebagian besar klien yang menempatkan pesanan dengan pabrik-pabrik di Vietnam enggan untuk membuat kontrak jangka panjang, khawatir akan permintaan global yang lemah. Tanpa komitmen yang lebih lama, banyak perusahaan pakaian hidup dari bulan ke bulan, katanya, bahkan beberapa berencana untuk mengurangi waktu kerja menjadi empat hari dalam seminggu untuk mengurangi biaya.

Duong Thi Ngoc Dung, dari Asosiasi Tekstil & Pakaian Vietnam, mengatakan bahwa negara tersebut masih menargetkan ekspor pakaian sebesar US$40 miliar tahun ini, dengan beberapa klien di negara-negara maju enggan terlalu bergantung pada Tiongkok. Ekspor pakaian mencapai US$18,6 miliar dalam enam bulan pertama, dan menyumbang 11,3% dari total ekspor Vietnam.

Namun, pesanan baru sebagian besar adalah untuk produksi akhir, bukan untuk manufaktur. "Biaya mendirikan pabrik baru sangat mahal, dan pemerintah tidak begitu ingin mendirikan pabrik asing yang menghasilkan polusi lebih banyak," kata Dung.

India adalah salah satu penerima manfaat dari pergeseran beberapa produsen untuk diversifikasi dari Tiongkok. Uniqlo milik Fast Retailing Co. telah mengatakan akan mencari lebih banyak mitra manufaktur di negara tersebut, sementara Apple Inc. juga sedang meningkatkan produksi di sana, mencari diversifikasi dari basis utamanya di China.

Namun masih perlu dilihat apakah negara lain mana pun - bahkan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak China - dapat bersaing dengan ekosistem manufaktur yang begitu besar.

Salah satu pabrik pakaian yang bekerja sama dengan Laskau menghabiskan US$80 juta untuk membangun pabrik di Vietnam yang memproduksi kain menggunakan metode yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan tersebut mencerminkan sebagian biaya fasilitas baru dalam harga kainnya - hanya untuk menemukan bahwa secara konsisten kalah dengan pesaing yang lebih murah di China.

"Di sinilah letak dilema," kata Laskau. "Pelanggan ingin kain diproduksi di Vietnam, tetapi mereka tidak ingin membayar harganya. Mereka ingin semuanya sesuai dengan harga yang paling murah yang bisa mereka dapatkan."

(bbn)