Akan tetapi, sebagian ekonom menyoroti adanya risiko yang tidak bisa diabaikan bila BI tetap berkukuh mempertahankan bunga acuan dan memilih strategi intervensi langsung demi menjaga rupiah. Bank sentral memasok valas ke pasar dengan menarik likuiditas rupiah menjadi kebijakan moneter kontraksi.

"Dengan posisi cadangan devisa sudah turun US$ 10 miliar dalam 6 bulan terakhir, BI telah menyerap likuiditas rupiah sebesar Rp150 triliun dari bank-bank domestik," jelas Satria Sambijantoro, Ekonom Bahana Sekuritas dalam catatannya untuk klien, Rabu (18/10/2023).

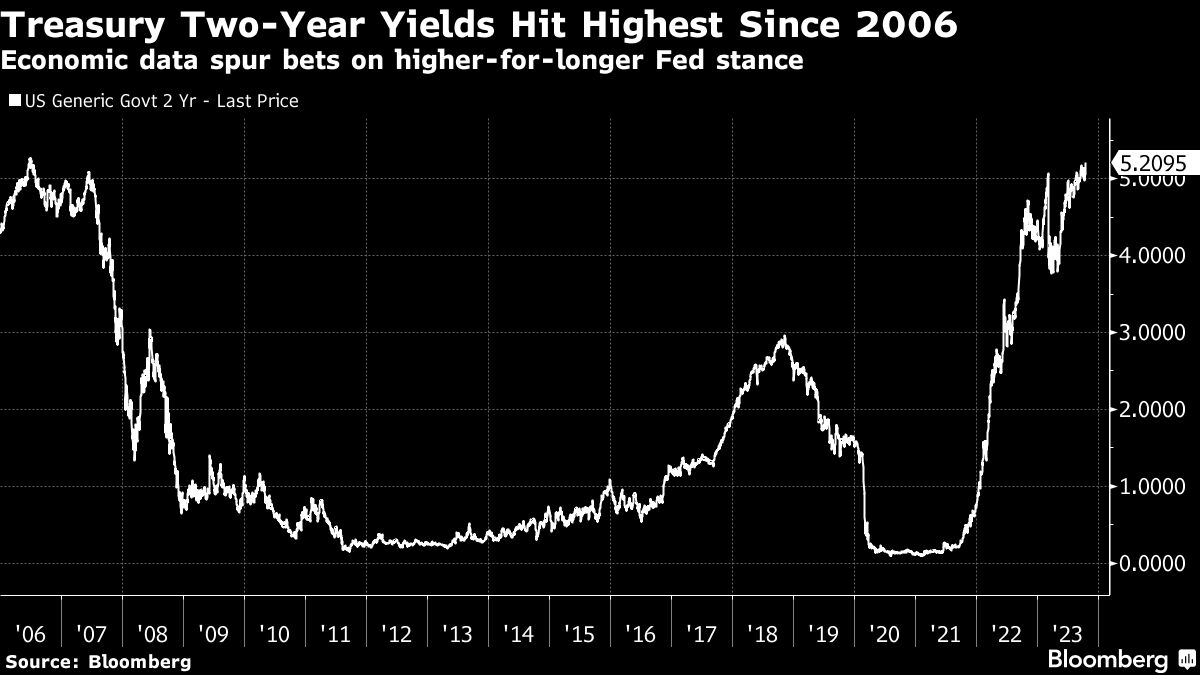

Likuiditas valas di pasar dalam negeri yang terus menurun bukan hanya terimbas aliran keluar dana asing sejurus kenaikan yield US Treasury. Pasokan valas juga turun karena defisit bersamaan antara transaksi berjalan dan transaksi modal finansial, pertama kali terjadi sejak kuartal II-2020.

Preferensi BI yang terus berlanjut dengan memilih intervensi valas ketimbang mengerek policy rate bisa menempatkan perekonomian pada risiko mengalami "defisit likuiditas ganda" yang disebabkan oleh penurunan jumlah uang beredar baik valas maupun rupiah

Satria Sambijantoro, Ekonom Bahana Sekuritas

"Preferensi BI yang terus berlanjut dengan memilih intervensi valas ketimbang mengerek policy rate bisa menempatkan perekonomian pada risiko mengalami "defisit likuiditas ganda" yang disebabkan oleh penurunan jumlah uang beredar baik valas maupun rupiah," jelas Satria yang memperkirakan BI akan mengerek bunga acuan ke 6% dalam RDG bulan ini.

Sementara mayoritas ekonom yang beranggapan BI tidak perlu mengerek bunga berangkat dari pemahaman bahwa inflasi domestik sudah sangat rendah.

Tingkat inflasi Indonesia saat ini sudah mendekati batas bawah target bank sentral, menjadi alasan utama mengapa BI tidak perlu menaikkan bunga meski rupiah masih terbebani sentimen eksternal. September lalu, inflasi IHK Indonesia sudah di 2,28% sedangkan inflasi inti juga stabil di 2%.

"Inflasi mendekati batas bawah target BI dan tetap stabil dengan output yang tidak berpotensi menimbulkan tekanan harga terlalu besar. Itu membuka jalan bagi penurunan bunga acuan hanya bila nilai rupiah sudah kuat. Kenaikan bunga acuan Agustus 2022 hingga Januari lalu lebih ditujukan untuk stabilisasi mata uang," jelas Ekonom Bloomberg Economics Tamara M. Henderson, seperti dilansir dari Bloomberg News, Rabu (18/9/2023).

Penyempitan Yield

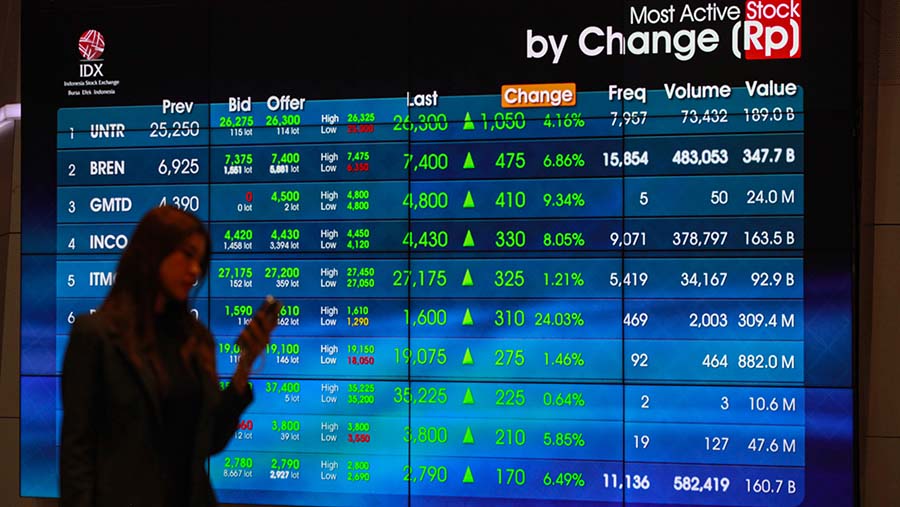

Masalahnya adalah selisih imbal hasil investasi antara Indonesia dan Amerika yang semakin sempit, bisa kian memantik aliran modal keluar dari pasar domestik. Itu menjadi kabar buruk bagi rupiah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi asing di Surat Berharga Negara (SBN) semakin tergerus ke level terendah sejak akhir Maret lalu, kini di kisaran Rp812,92 triliun per 16 Oktober. Bila dihitung dari level tertinggi kepemilikan SBN oleh nonresiden pada 27 Juli lalu di posisi Rp856,7 triliun, posisi asing di SBN sudah ambles Rp43,78 triliun.

Upaya Bank Indonesia menjaga rate differential dengan menjual surat berharga tenor pendek melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejauh ini masih belum berhasil menarik modal segar baru.

Yang terjadi baru sebatas perpindahan sebagian dana asing dari SBN ke SRBI. Bahkan boleh dibilang, terjadi 'perebutan' alias crowding out antara pemerintah dan bank sentral di pasar fixed income di tengah upaya Kementerian Keuangan menaikkan penerbitan SBN di kuartal akhir ini.

Sebagai catatan, sejak lelang perdana digelar 15 September lalu, BI sudah menggaet sedikitnya sebesar Rp98,7 triliun dari emisi SRBI. Sementara posisi bank sentral di SBN sudah menurun Rp92,9 triliun.

Upaya BI menahan tekanan pada rupiah melalui intervensi pasar valas alih-alih mengerek bunga acuan, menjadi kebijakan moneter kontraksi, menurut Satria. Pasalnya, BI menggelontorkan valas di pasar dengan menguras likuiditas rupiah.

Dengan posisi cadangan devisa sudah turun US$ 10 miliar dalam 6 bulan terakhir, perhitungan analis, BI telah menyerap likuiditas rupiah sebesar Rp150 triliun dari bank-bank domestik.

"Preferensi BI yang terus berlanjut dengan memilih intervensi valas ketimbang mengerek policy rate bisa menempatkan perekonomian pada risiko mengalami "defisit likuiditas ganda" yang disebabkan oleh penurunan jumlah uang beredar baik valas maupun rupiah," jelas Satria.

Ekonom menilai BI perlu menyesuaikan policy rate dengan kenaikan 25-50 bps. "Kenaikan BI7DRR seharusnya tidak menimbulkan dampak negatif yang besar pada pertumbuhan ekonomi seperti yang akan terjadi pada kekurangan likuditas di sektor perbankan," kata Satria.

Perekonomian RI didorong oleh fiskal dan dalam kacamata analis, dengan kini rasio kredit terhadap PDB hanya sebesar 41%, Indonesia dinilai masih memiliki ketahanan terhadap dampak pengetatan moneter BI yang berlebihan.

(rui/aji)