Sementara dalam tiga tahun terakhir, Handi menambahkan, angka belanja nasional sangat rendah. Utamanya saat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan ekonomi Indonesia selama ini hanya mengandalkan basis yang rendah atau low base effect.

Menurutnya pemerintah Indonesia tidak memiliki arah kebijakan pertumbuhan berbasis invoasi. Selama ini negara selalu mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan bahan mentah atau raw material.

“Pertumbuhan disumbang oleh migas dan non-migas, utamanya non-migas. Jadi pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas. Tidak memiliki tingkat inovasi yang baik, atau kemampuan daya saing kita rendah,” tutur dia.

“Indonesia masih [mengandalkan] value extraction, ketimbang value creation,” Handi menyampaikan.

Kemiskinan Jadi PR

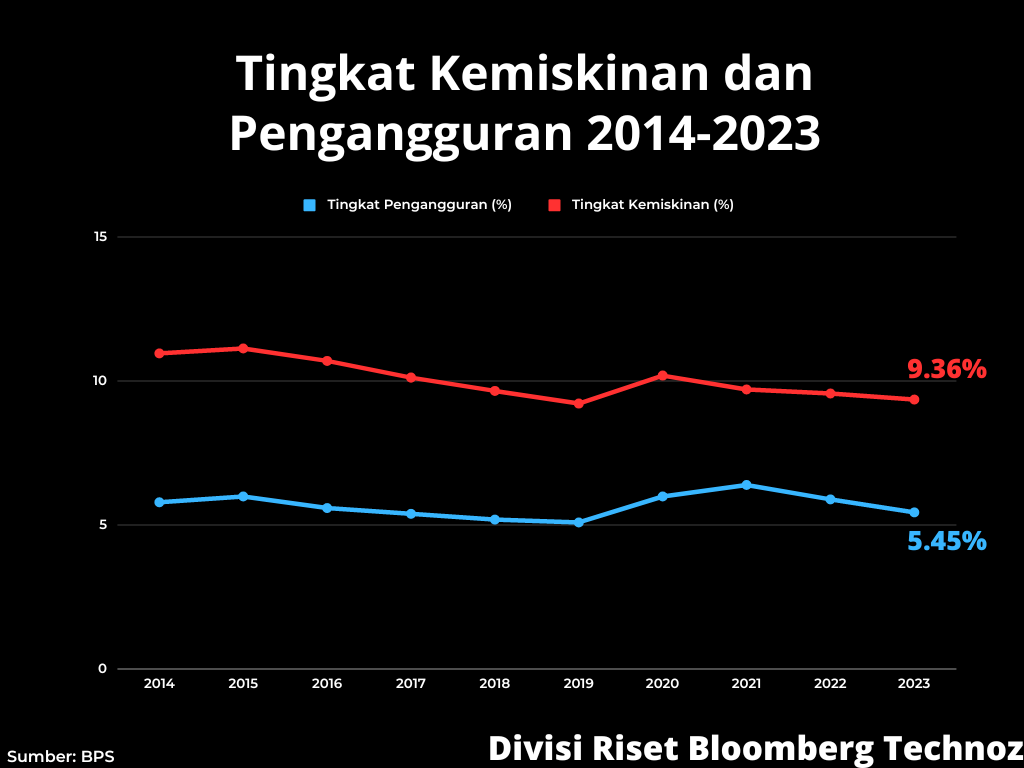

Belanja yang tidak memiliki kualitas baik tersebut berefek pada angka kemiskinan dan pengangguran. Nilainya tidak kunjung membaik karena minimnya penciptaan lapangan pekerjaan berbasis inovasi dan kreativitas. Indonesia dinilai masih memiliki banyak pekerjaan rumah, seperti angka penduduk miskin yang tak kunjung membaik hingga potensi pengangguran di masa mendatang.

Berdasarkan data, Handi menyatakan bahwa angka kemiskinan dalam sembilan tahun hanya mengalami pengurangan 0,21%/tahun, dari 28,28 juta orang di Maret 2014 menjadi 25,9 juta orang.

“Penurunan penduduk miskin sebesar 2,38 juta atau 264 ribu setiap tahunnya,” jelas Handi.

Selanjutnya, kemiskinan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi dua faktor, yaitu kultural dan struktural. Hal inilah yang harus menjadi perhatian para calon pemimpin Indonesia yang mengikuti kontestasi politik pada pemilu 2024 mendatang.

“Khususnya secara struktural. Jangan bicara soal program pengentasan kemiskinan. Soal data saja masih menjadi masalah,” tambah dia.

Lebih lanjut, tingkat pengangguran di Indonesia juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah mendatang. Terdapat kritik atas data tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari Badan Pusat Statistik yang mencatatkan angka 7,99 juta.

Dari pemerintah sampaikan bahwa persentase TPT turun menjadi 5,45% pada Februari 2023, atau terendah sejak tahun 2020. Namun menjadi persoalan karena data yang diambil pemerintah juga memasukkan unsur pekerja dari sektor informal. Sebagai perbandingan, sektor formal sebesar 39,88% sedangkan sektor informal 60,12%.

“Ini timbul banyak pertanyaan, kalau sektor informal dimasukkan, bagaimana cara menghitungnya? Sementara tingkat penghasilan mereka sangat fluktuatif. Misalnya, driver Gojek, yang berasal dari sektor informal. Jumlahnya besar sekali, bahkan bisa jutaan,” kata Handi.

Belum lagi tingkat pengangguran paling dominan adalah mereka yang tamatan sekolah menengah kejuruan dan vokasi. Jumlahnya sekitar 9,60%. Bagi Handi, catatan ini sangat dilematis karena lulusan SMK dan vokasi didesain agar mereka segera bekerja. Akan tetapi, mereka justru menyumbang angka pengangguran tertinggi.

“Dengan ini terbayang kan bagaimana kualitas daya saing kita? Kita belum bisa bicara dunia, bicara di tingkat ASEAN saja ini merupakan PR besar bagi pemimpin baru kita nanti, bagaimana meningkatkan kualitas daya saing,” ujarnya.

“Ini muaranya memang ke SDM. Problem kesehatan, pendidikan. Kalau SDM tidak terbenahi dengan baik, jangan harap human capital kita bisa meningkat. Di ASEAN saja kita hanya sedikit unggul dibandingkan Timor Leste, atau Kamboja, Laos. Ini PR besar untuk kita bisa selesaikan,” lanjut Handi.

(wep)